採用のオンライン化に伴い、面接時の見極め(求職者が自社の求める人材かどうかを判断すること)に悩む面接官も多いのではないでしょうか?

面接時に適切な見極めを行うためには、面接官の評価眼を高めることが重要ですが、そのポイントは「求職者との対話を通じて、“求職者の言葉に省略された情報”を引き出すこと」です。

そして、多くの情報を引き出すためには、面接官のヒアリング力(掘り下げ質問力)が求められますが、その効果的な手法の1つとして「構造化面接」が挙げられます。構造化面接とは、Googleでも採用されている臨床心理学におけるアプローチのひとつで「予め評価基準と質問項目を決めておき、面接をマニュアル通りに実施していく」という面接手法です。

今回は、近年注目されている「構造化面接」のやり方と導入ポイントについて、今すぐに実践できる具体的な質問例を交えながら解説します。

もくじ

構造化面接とは?

求職者の言葉は、その言葉の裏にある価値観や想い、具体的な体験談などの多くの情報が省略されています。

そのため、面接官が求職者の言葉を聞いても、求職者と同様の体験を同じレベルで認識することはできません。面接官は多くの情報が省略された求職者の言葉を聞き、それを自らの過去の体験や価値観などと照合して理解するほかないのです。

そして、多くの情報が省略された求職者の言葉だけで合否を判断してしまうと、正しい評価を行うことは難しく、結果として採用のミスマッチや優秀な人材を流出してしまう原因となってしまいます。

正しい見極めを行うためには、求職者からいかに多くの情報を引き出すことができるかが重要ですが、この時に有効な面接手法が「構造化面接」です。

「構造化面接」とは、臨床心理学におけるアプローチのひとつで、「予め評価基準と質問項目を決めておき、面接をマニュアル通りに実施していく」という手法です。

自社の採用基準をもとに、見極めるための起点となる質問と、その回答をもとにした質問(掘り下げ質問)を繰り返しながら、客観的に求職者を評価します。世界的なIT企業であるGoogleも採用面接で導入しています。

構造化面接と他の面接手法との違い(それぞれのメリット・デメリット)

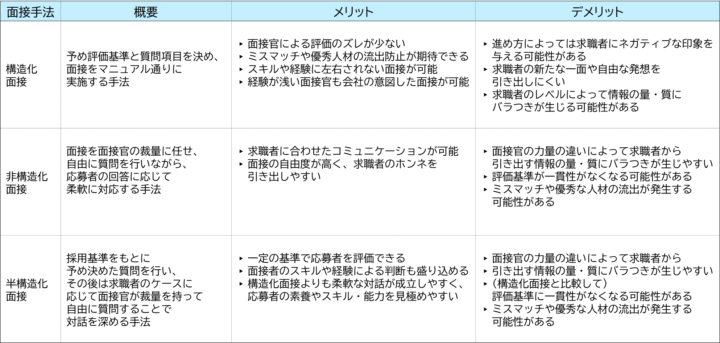

一般的な面接手法には、構造化面接を含めて大きく3つに大別されます。

各手法の概要と構造化面接との違いは以下の通りです。

構造化面接

概要は先述の通りですが、「構造化面接」のメリット・デメリットとして、以下が挙げられます。

【メリット】

- 同じ質問・同じ評価基準で合否判定をするため、面接官による評価のズレが少なくなり、採用のミスマッチや優秀な人材の流出防止が期待できる

- 面接官のスキルや経験に左右されない面接が可能

- 質問・基準を予め設定しているため、経験が浅い面接官でも会社の意図した面接が可能

【デメリット】

- 予め用意した評価基準・質問に沿って機械的に面接を行うため、進め方によっては求職者にネガティブな印象を与える可能性がある

- 面接官のスキルや経験をもとにした質問ができず、求職者の新たな一面や自由な発想を引き出しにくい

- 用意した質問への回答以上の情報を引き出すことができず、求職者のレベルによって情報の量・質にバラつきが生じる可能性がある

非構造化面接

「非構造化面接」は「構造化面接」とは逆に面接を面接官の裁量に任せ、自由に質問を行いながら、応募者の回答に応じた柔軟な対応を行います。

主なメリット・デメリットは以下の通りです。

【メリット】

- 求職者に合わせたコミュニケーションが可能となるため、求職者への動機づけがしやすい

- 面接官の裁量が大きいため、面接の自由度が高く、求職者のホンネを引き出しやすい

【デメリット】

- マニュアル的な面接ではないため、面接官の力量の違いによって求職者から引き出す情報の量・質にバラつきが生じやすい

- 良くも悪くも面接の進め方等は面接官に依存するため、評価基準が一貫性がなくなる可能性があり、採用のミスマッチや優秀な人材の流出が発生する可能性がある

半構造化面接

「半構造化面接」は「構造化面接」と「非構造化面接」のハイブリッド型です。

「構造化面接」のように、採用基準をもとに予め決めておいた質問を行い、その後は求職者のケースに応じて面接官が裁量を持って自由に質問して対話を深めていく手法です。

主なメリット・デメリットは以下の通りです。

【メリット】

- 評価基準に沿った質問項目を基軸として、その後の質問については一定の裁量の持ちながら面接を進めることができるため、一定の基準で応募者を評価できるという構造化面接のメリットに加え、面接者のスキルや経験による判断も盛り込むことができる

- 「構造化面接」よりも柔軟な対話が成立しやすいため、応募者の素養やスキル・能力を見極めやすい

【デメリット】

- 求職者の回答に対する掘り下げ質問については、一定の裁量があるため、面接官の力量の違いによって求職者から引き出す情報の量・質にバラつきが生じやすい

- (構造化面接と比較して)評価基準に一貫性がなくなる可能性があり、採用のミスマッチや優秀な人材の流出が発生する可能性がある

「構造化面接」の実施手順とポイント

「構造化面接」を実施する際にはいくつかの手順とポイントがあります。

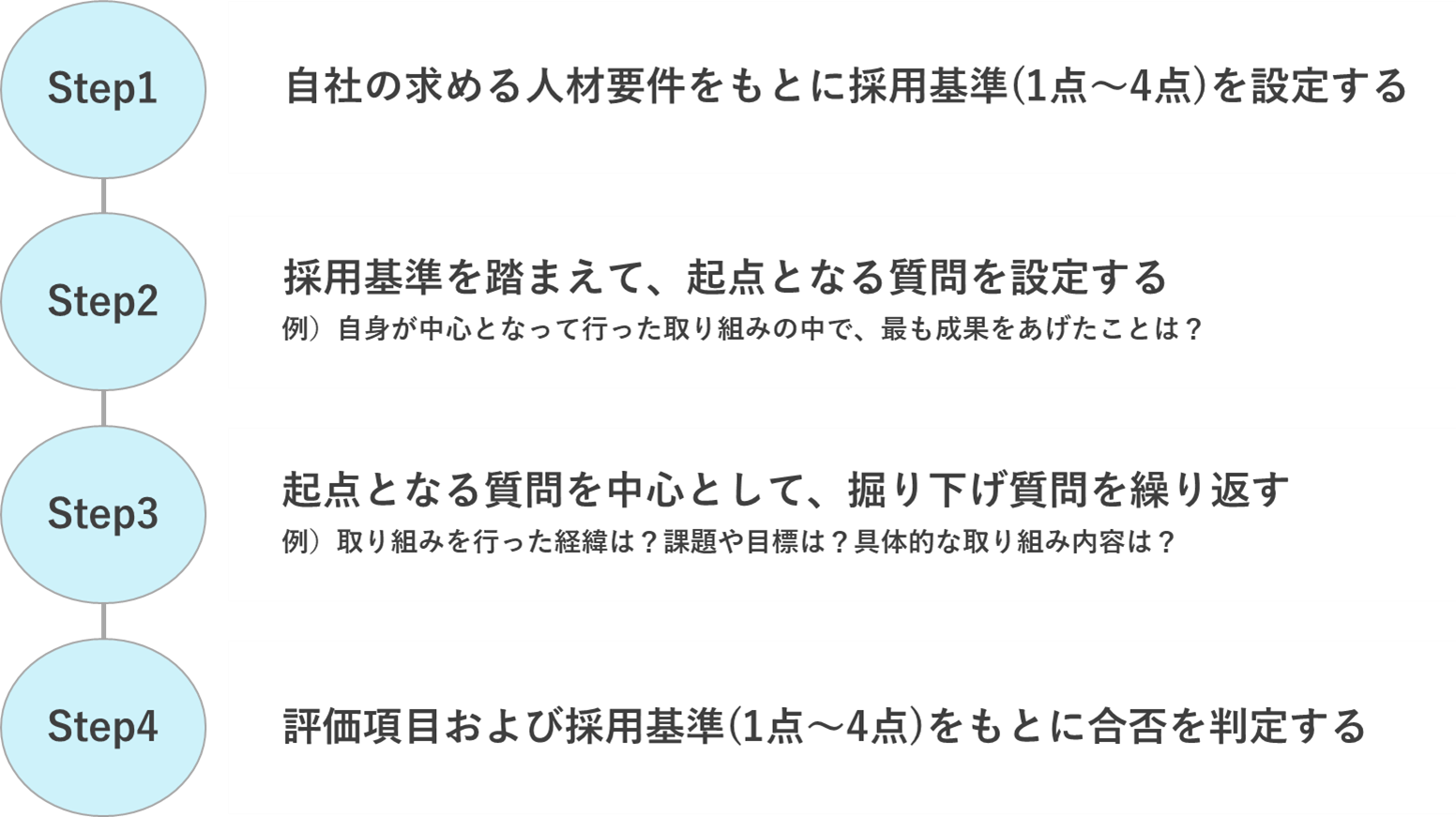

STEP1:自社の求める人材要件をもとに採用基準(1点~4点)を設定する

まずは自社の求める人材要件をもとに採用基準の設定しましょう。

例えば、求める人材を「主体性がある人」とイメージした場合、「自ら考え行動した経験が多く、それにより自己成長や成果に繋げていた」という人物は最高点の4点。一方で面接した求職者を「常に受け身な姿勢で物事に取り組んでおり、自ら考え・行動した経験が殆どなかった」と判断したならば最低点の1点となります。

STEP2:採用基準を踏まえて、起点となる質問を設定する

次に、採用基準をもとに、実際に面接する際に「起点となる質問を何にするのか」を設定します。

質問を揃えておくことで、面接官の力量の違いによる情報量のバラつきを抑えることが可能となります。同じように求める人材が「主体性がある人」とした場合で例を挙げれば、「前職においてリーダーシップを発揮して成果を上げたことは?」「学生時代に、自身が中心となって行った取り組みの中で、最も成果を上げたことは?」などの質問が想定されるでしょう。

STEP3:起点となる質問を中心として、掘り下げ質問を繰り返す

3段階目では、起点となる質問を中心として、回答から求職者の素養や能力・スキルを更に見極めるための「掘り下げ質問」を検討します。

この時に「状況質問(situation)」「課題質問(task)」「行動質問(action)」「結果質問(result)」の観点を意識すると良いでしょう。「前職においてリーダーシップを発揮して成果を上げたことは?」との質問を起点とするならば、「その取り組みを行った経緯・背景は?」「具体的などのような取り組みだったのか?」(状況質問)、「その時の目標や課題は何だったのか?」(課題質問)、「その目標や課題に対して、いつ・何を・どのように取り組んだのか?」(行動質問)、「そこから学んだことは?その学びを通じて、今後活かしたいことは?」(結果質問)などになります。

STEP4:評価項目および採用基準(1点~4点)をもとに合否を判定する

最後の4段階目では起点質問と掘り下げ質問を通じて求職者から引き出した情報で、採用基準と照らし合わせて合否を判定しましょう。

今すぐ使える!構造化面接における目的別の質問例

「面接時にどのような質問をすれば効率的・効果的に求職者の見極めができるか分からない」。こんな悩みを持つ面接官も多いのではないでしょうか?

そこで、先述の手順で構造化面接を導入する際、すぐに使える質問例を、求職者から引き出したい情報別に紹介します。

ぜひご参考ください。

ケース1:主体性の有無を判断したい

【起点質問】

人生の中で最も大きなチャレンジを教えてください。

【状況質問】

具体的には?そのチャレンジを行った経緯・背景を教えてください。

【課題質問】

その時の目標や課題はどのようなことが挙げられますか?

【行動質問】

その目標や課題に対して、いつ・何を・どのようなことに取り組みましたか?

【結果質問】

その結果として、どのような成果を上げましたか?そこから学んだことは何ですか?

その学びを通じて、今後活かしたいことは何ですか?

ケース2:チームワークの有無を判断したい

【起点質問】

周囲のために行動した、又は協力しながら行動した中で、最も大きな成果を上げたことを教えてください。

【状況質問】

そのチームの中で貴方はどのような役割でしたか?

【課題質問】

その時の目標や課題はどのようなことが挙げられますか?

【行動質問】

その目標や課題に対して、いつ・何を・どのような方法で取り組みましたか?

【結果質問】

その経験を通じて学んだことや教訓は?今後活かしたいことは?

ケース3:実行力の有無を判断したい

【起点質問】

今までの人生の中で、最も大きな困難とそれを乗り越えた経験を教えてください。

【状況質問】

当日の状況や困難に取り組むことになった経緯・背景を教えてください。

【課題質問】

困難であった理由や、それを乗り越えるための課題は何だったのですか?

【行動質問】

その困難を乗り越えるために、いつ・何を・どのように取り組みましたか?

【結果質問】

困難を乗り越えたことで得られた学び・経験と今後活かしたいことは何ですか?

無料ダウンロード!目的別・面接質問集・NG質問集

なお、ヒトノトリカタでは、面接時に求職者へ確認・質問したいことを目的別に計50項目としてまとめた「目的別・面接質問集・NG質問集」を無料でダウンロードいただけます。

求職者に聞いてはいけないNG質問もまとめておりますので、初めて面接官を担当する方や面接時の質問に困っている方は、ぜひご活用ください。

★目的別・面接質問集・NG質問集 無料ダウンロードページはコチラ★

構造化面接を導入する際の注意点

構造化面接は「求職者を正しく見極めるための“手段”」であることを心掛ける

先述の通り、構造化面接は、同じ質問・同じ評価基準で合否判定をするため、導入すれば面接官による評価のズレが少なくなり、採用のミスマッチや優秀な人材の流出防止が期待できます。

一方で、予め用意した評価基準・質問に沿って機械的に面接を行うため、進め方によっては求職者にネガティブな印象を与える可能性があります。

あくまで、構造化面接は「求職者を正しく見極めるための“手段”」です。そのため、用意された評価基準や質問を聞くことに注視し、本来面接官が担うべき「見極め」が疎かにならぬよう注意しましょう。

採用ターゲットや自社の採用活動に応じてアップデートを続ける

構造化面接は、人材の見極めにおける有効な手法であり、一度策定してしまえば、すぐに改定する必要もないでしょう。しかし、採用ターゲットや自社の採用活動の在り方が変われば、評価基準等も見直す必要があるため、当然ながらアップデートが必要不可欠です。

そのため構造化面接を、人材の見極めにおける有効な手法として活用し続けるためにも、採用方針や採用ターゲット、実際に利用する面接官の意見や要望等を踏まえて随時見直しましょう。

面接官向けの勉強会・トレーニングを通じて、構造化面接を高度化する

多くの中小企業では、面接官向けの研修や勉強会を行ったことがありません。そのため、面接の進め方や質問事項、評価基準などが属人的になりやすく、結果として合否基準のバラつきを理由とした採用のミスマッチが起きています。

構造化面接を導入すると、上記のような問題は起きにくくなりますが、今まで我流で進めていた面接官が多い中で構造化面接を導入しても、実際には運用できないケースも珍しくありません。

そのため、面接官同士の合否基準のすり合わせや、各自のスキル・経験のノウハウ化を進めるためにも、構造化面接の導入を機に面接官向けの勉強会・トレーニングを行う必要があります。

弊社でも、面接官向けの研修を実施しておりますので、ご参考にしてください。

0120-370-772

0120-370-772