昨今の売り手市場の進行に伴い、多くの中小企業で選考・内定辞退が発生しています。その理由は様々ですが、1つには「面接官として果たすべき役割を正しく認識できていない」「面接が属人的な進め方になっている」「面接官の質問における量・質にバラつきがあり、正しい見極め・動機づけができていない」などが挙げられます。

それでは、正しい面接を行うためには、そもそも面接官がどのような役割を果たし、どのような手順で進める必要があるのでしょうか。本コラムでは、中小企業の面接官が担うべき2つの役割と基本的な手順について徹底解説いたします。

もくじ

面接官の対応・力量が、人材採用の成否を分ける!

「入社したくない」と感じた理由は、「面接官の態度や言動が不快だった」が最も多い

そもそも面接官というのは、採用活動において、どれほど重要な役割を担っているのでしょうか?

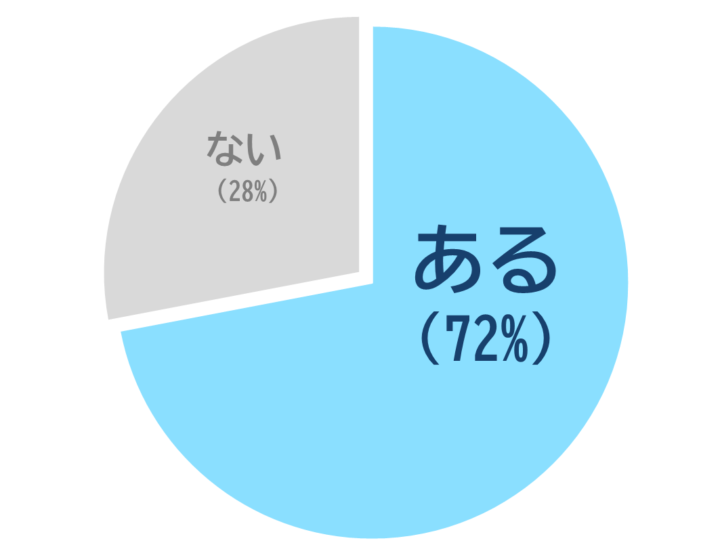

まずは、下図をご覧ください。こちらはエン・ジャパン㈱が調査した、面接を受けて「この会社には入社したくない」と思った経験があるかを求職者に聞いたデータです。ご覧の通り、実に72%もの求職者が、面接を通じて「入社したくない」と回答しています。

※出典:エン・ジャパン株式会社「企業・面接官対応の応募者への影響調査」(2022年8月)

では、求職者はどのような理由でそのように思ったのでしょうか?実は、最も多い理由は「面接官の態度や言動」で、実に49%の人が回答しています。

その他、面接官に関係するものとして、「面接官の質問が就職差別に繋がるものだった(16%)」、「面接官の身なり・マナーが悪かった(12%)」なども挙げられており、面接官が与える印象は、求職者が自社に就職するかどうかを判断する上で、非常に重要な要素である、ということが分かります。

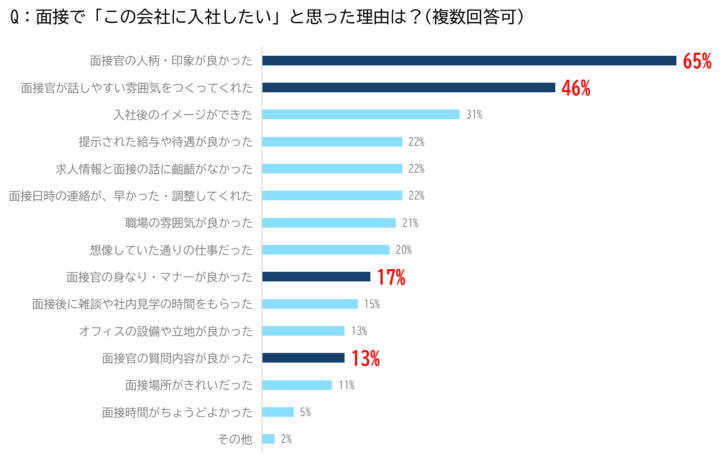

「入社したい」と感じた理由は、「面接官の人柄・印象が良かった」が最も多い

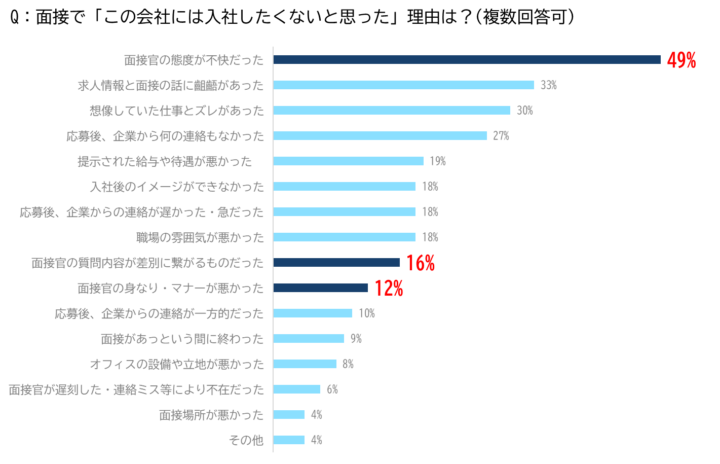

一方で、下図の通り、面接を受けて「入社したい」と回答した求職者も80%に上ります。

そして、その理由として最も多い理由は、「面接官の人柄や印象が良かった」で65%となっており、その他にも 「面接官が話しやすい雰囲気を作ってくれた(46%)」、「面接官の身なり・マナーが良かった(17%)」なども挙がっています。

また、面接官がいかに求職者が知りたい情報を提供できるか、ということも、求職者が自社に入社を決めるためには重要であるようです。実際、上記の調査データを詳しく見てみると、面接を通じて、「仕事への興味がより高まったため、入社したいと思った」という声や、「入社後の働くイメージができた」「一緒に働きたいという熱意を感じた」「求人情報以外も教えてくもらえた」など、面接官の対応の仕方だけでなく、面接そのものの進め方や伝える情報を工夫することで、入社意欲を高めることができる、ということも確認できます。

これらの調査データを踏まえると、次のようなことが言えます。

それは、【面接官の良しあしによって、その求職者を獲得できるかがどうか、その成否が大きく分かれる】ということです。

ご存知の通り、昨今は売り手市場の進行によって、自社が求めている人材を採用するにも競合が多く、採用がなかなか難しい状況です。更には、最近ではオンラインでの採用も普及していますが、オンラインは、対面よりも見極めや動機づけが難しいため、面接自体のレベルも上がっています。

だからこそ、改めて面接の基本手順や、正しい見極め・動機づけのやり方を理解することで求める人材を離脱させないようにする必要があるのです。

面接官の2つの役割

では、そんな人材採用において大きな影響力がある面接官にはどのような役割があるのでしょうか?

求める人材かどうかを「見極める」

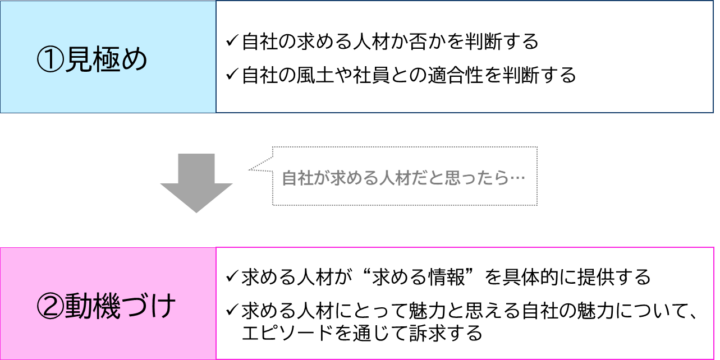

まず1つ目は「見極め」です。具体的には、「自社の求める人材かどうかを判断すること」、また「自社の風土や社員との適合性を判断すること」です。

こちらについては、多くの面接官が認識していることと思いますが、実はもう1つ重要な役割があります。

自社に入社してもらうための「動機づけ」

それが、「動機づけ」です。動機づけとは、「求職者が自社を選んでくれるような働きかけを行うこと」を指しており、これも面接官の重要な役割です。具体的には、「求める人材が“求める情報(知りたいこと・聞きたいこと)”を具体的に提供すること」や「求める人材にとって魅力と思える自社の魅力について、エピソードを通じて訴求すること」が重要です。なお、動機づけというのは求職者へのごますりという意味合いではなく、求職者が知りたいことや価値観など踏まえて、具体的な情報や我が社の魅力・強みを伝えることを指しています。

中小企業の面接官には、この2つの役割がありますが、採用が難しい中小企業において、より重要な役割が「動機づけ」です。しかし、意外にも「動機づけ」という役割を認識していない面接官が多く、これが選考・内定辞退を招く大きな要因となっているため、まずは面接官にこれらの正しい役割認識を持たせることが重要です。

面接の基本手順

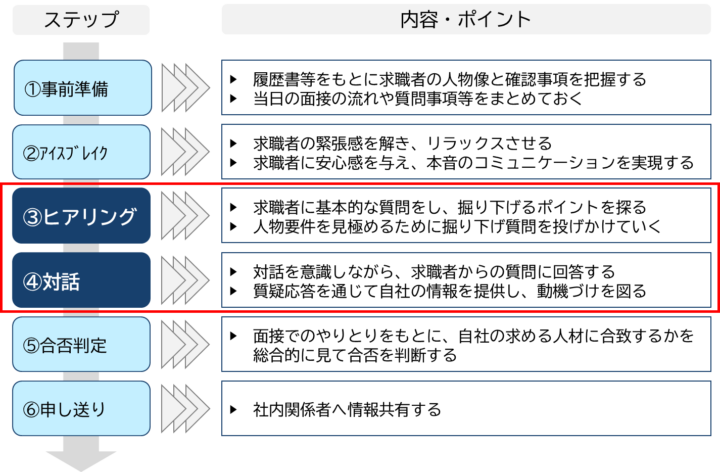

最後に、一般的な面接の基本手順を紹介します。面接の進め方は様々ですが、面接の基本的な流れは、大きく分けて下図の6つのステップがあります。

この中でも、特に重要なのが「ヒアリング」と「対話」が重要なポイントとなります。

まず、ヒアリングについては、求職者に対して様々な質問を投げかけた上で、「いかに求職者の回答を掘り下げて聞くことができるか」がポイントです。具体的には、志望動機や転職理由などの基本的な質問を繰り返しながら、掘り下げるポイントを探ります。そして、求める人材かどうかを見極めるために、当時の状況や目標・課題、具体的な行動とその結果など、掘り下げるための質問を投げかけ、求職者の素養に迫る情報を収集していきます。

そして、対話については「求職者を動機づけるための情報を、いかに的確に伝えることができるか」が重要です。具体的には、求職者との対話を意識しながら求職者からの質問に回答したり、具体的な事例やエピソードを交えて自社の魅力・強みに関する情報を伝えることで、入社イメージの醸成や入社意欲を高めるための働きかけを行います。

またその他のポイントとして、早めの合否判定と社内関係者への申し送りを行うなど、社内連携も重要となります。

0120-370-772

0120-370-772